Vous avez probablement déjà croisé ces fameux tableaux avec des colonnes « À faire », « En cours » et « Terminé » dans votre entreprise. Félicitations, vous avez côtoyé le Kanban sans le savoir ! Cette méthode japonaise, née dans les années 1940 chez Toyota, s’est imposée comme l’une des approches les plus efficaces pour visualiser et optimiser les flux de travail.

Derrière ce terme qui signifie littéralement « panneau visuel » se cache une philosophie révolutionnaire : fini les réunions interminables pour savoir qui fait quoi, terminé le stress de ne pas savoir où en est votre projet. Le Kanban transforme le chaos organisationnel en flux fluide et maîtrisé, une carte à la fois.

Cette méthode Agile s’appuie sur des principes simples mais redoutables d’efficacité : visualisation du travail, limitation des tâches en cours, amélioration continue. Des géants comme Atlassian avec Trello ou Microsoft Planner ont d’ailleurs bâti leur succès sur ces fondamentaux. Mais attention, utiliser un outil Kanban sans comprendre sa philosophie, c’est comme conduire une Ferrari en première vitesse.

Définition et origines du Kanban : quand Toyota révolutionne la production

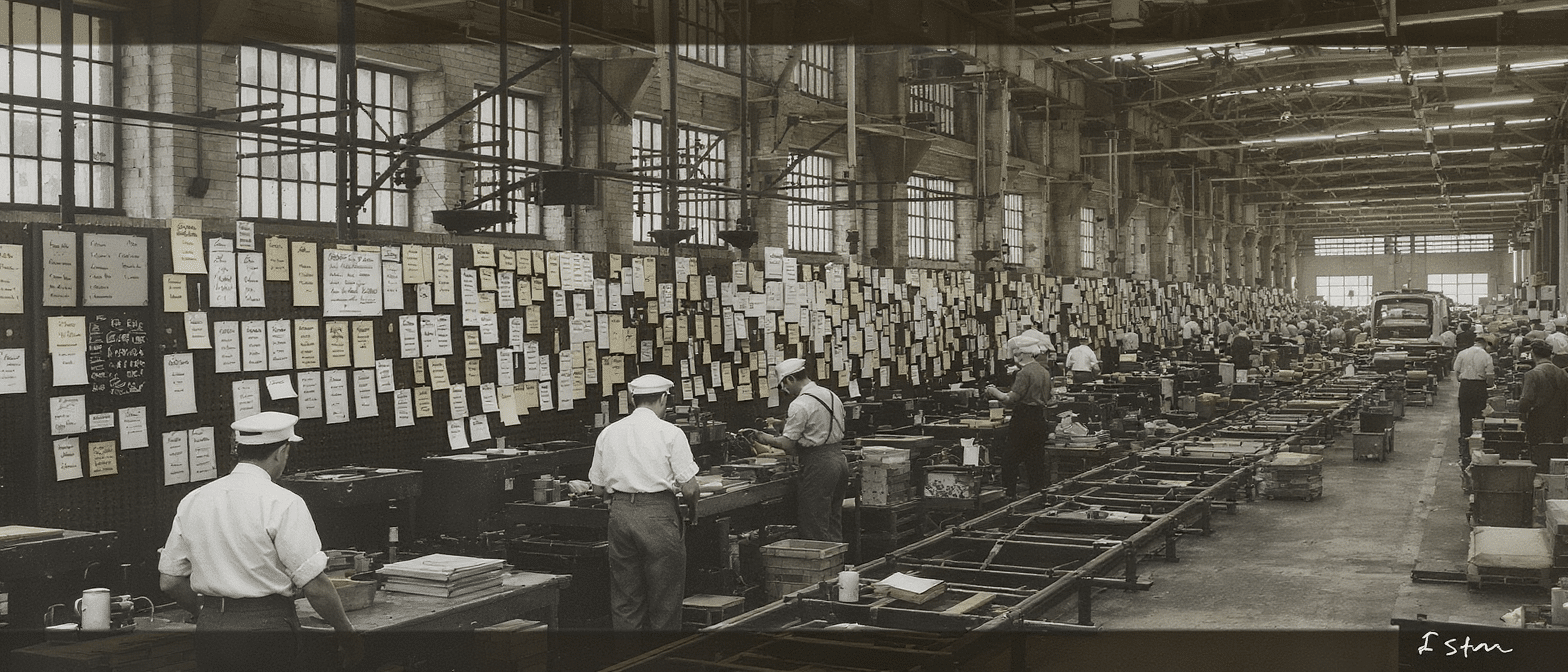

Le Kanban tire son nom du japonais « 看板 » qui se traduit par « panneau » ou « étiquette ». Cette méthode de gestion visuelle des flux de travail a vu le jour dans les usines Toyota des années 1940, sous l’impulsion de l’ingénieur Taiichi Ohno. L’objectif ? Optimiser la production automobile en s’inspirant… des supermarchés américains.

Ohno avait observé que les supermarchés ne réapprovisionnaient leurs rayons qu’en fonction de la demande réelle des clients. Génial ! Il transpose ce principe à la production automobile en créant un système de cartes visuelles indiquant précisément quand et où produire de nouvelles pièces. Ces fameuses cartes portaient le nom de « kanban ».

Cette innovation s’inscrit dans la philosophie du Lean Manufacturing, visant l’élimination impitoyable des gaspillages. Le Kanban devient ainsi l’un des piliers du « toyotisme », ce système de production révolutionnaire basé sur le flux tendu et la production juste-à-temps.

| Période | Évolution du Kanban | Secteur d’application |

|---|---|---|

| 1940-1950 | Naissance chez Toyota | Industrie automobile |

| 1980-1990 | Adoption par d’autres industries | Manufacturing |

| 2000-2010 | Transition vers l’informatique | Développement logiciel |

| 2010-2025 | Démocratisation tous secteurs | Services, marketing, RH |

Les principes fondamentaux hérités de Toyota

Le Kanban original repose sur trois principes immuables qui font encore aujourd’hui sa force. Premier principe : la visualisation complète du flux de travail. Chaque étape du processus doit être visible d’un simple coup d’œil, comme ces panneaux d’affichage qui indiquent l’état de production dans les usines.

Deuxième principe révolutionnaire : la limitation du travail en cours. Contrairement à l’intuition qui pousse à multiplier les tâches simultanées, le Kanban impose des limites strictes. Résultat ? Moins de stress, plus d’efficacité, et surtout la fin de ces projets qui traînent éternellement.

- Visualisation immédiate de l’état d’avancement

- Limitation du nombre de tâches en parallèle

- Flux tiré par la demande réelle

- Amélioration continue basée sur les métriques

- Responsabilisation de chaque acteur du processus

Troisième principe : l’amélioration continue ou « Kaizen ». Le système Kanban n’est jamais figé, il évolue constamment en fonction des retours terrain et des blocages identifiés. Cette philosophie d’optimisation permanente fait toute la différence entre un simple tableau de bord et une véritable méthode de transformation organisationnelle.

Fonctionnement pratique : décryptage du système Kanban moderne

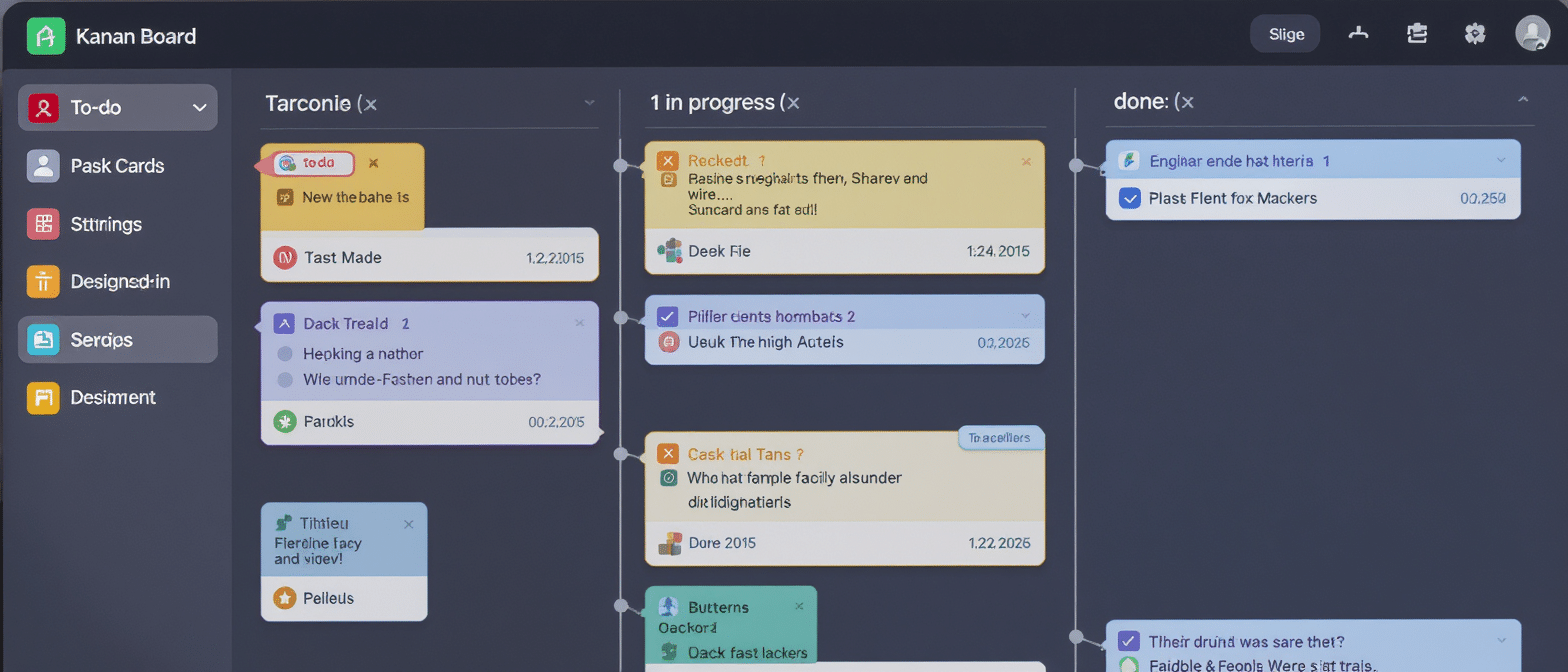

Oubliez les cartes cartonnées de Toyota, le Kanban moderne se matérialise par des tableaux numériques sophistiqués. Que ce soit sur Trello, Asana, Monday.com ou Kanban Tool, le principe reste identique : des colonnes représentent les étapes, des cartes symbolisent les tâches.

La magie opère grâce à la simplicité apparente du système. Trois colonnes suffisent pour débuter : « À faire », « En cours », « Terminé ». Mais ne vous y trompez pas, cette simplicité cache une mécanique redoutable d’efficacité qui transforme radicalement la gestion de projet.

Architecture d’un tableau Kanban efficace

La construction d’un tableau Kanban performant obéit à des règles précises. Chaque colonne doit correspondre à une étape réelle de votre processus de travail, pas à des concepts abstraits. « En attente de validation » vaut mieux que « En cours de réflexion ».

Les cartes constituent l’âme du système. Chaque tâche devient une entité visuelle contenant les informations essentielles : description, échéance, responsable, priorité. La règle d’or ? Une carte = une tâche atomique, pas un projet entier.

| Élément | Fonction | Bonnes pratiques |

|---|---|---|

| Colonnes | Étapes du processus | Maximum 7 colonnes pour rester lisible |

| Cartes | Tâches individuelles | Informations concises et complètes |

| Limites WIP | Contrôle du flux | 2-3 tâches max par personne en cours |

| Assignations | Responsabilités | Avatar visible sur chaque carte |

Le concept de Work In Progress (WIP) limite révolutionne l’approche traditionnelle. Fini le multitasking destructeur ! Chaque colonne « En cours » dispose d’un nombre maximum de cartes autorisées. Dépassement interdit. Cette contrainte force l’équipe à terminer avant de commencer, éliminant les projets zombies qui traînent indéfiniment.

- Création de colonnes correspondant aux étapes réelles

- Définition de cartes avec informations essentielles

- Mise en place de limites WIP strictes

- Attribution claire des responsabilités

- Actualisation en temps réel par toute l’équipe

Gestion des flux et optimisation continue

L’art du Kanban réside dans la fluidité du mouvement des cartes. Chaque blocage devient immédiatement visible, chaque goulot d’étranglement se révèle au grand jour. Cette transparence brutale mais salvatrice permet d’agir rapidement plutôt que de subir.

Les métriques Kanban transforment l’intuition en données factuelles. Le « Lead Time » mesure le temps total entre la création d’une tâche et sa finalisation. Le « Cycle Time » calcule la durée effective de traitement. Ces indicateurs deviennent vos boussoles pour l’amélioration continue.

Kanban versus Scrum : le match des méthodes Agiles

La guerre fait rage dans l’univers Agile : Kanban contre Scrum. D’un côté, la fluidité continue du flux japonais. De l’autre, la structuration en sprints de la méthode Scrum. Chaque approche a ses fanatiques, mais la réalité terrain révèle des différences fondamentales qu’il faut maîtriser.

Le Scrum impose un rythme cadencé avec ses sprints de 2 à 4 semaines, ses cérémonies ritualisées et ses rôles figés. Le Kanban privilégie la continuité, l’adaptabilité permanente et l’absence de contraintes temporelles rigides. Deux philosophies, deux mondes.

| Critère | Kanban | Scrum |

|---|---|---|

| Cadence | Flux continu | Sprints de 2-4 semaines |

| Planification | Ajustement permanent | Planification fixe par sprint |

| Rôles | Équipe autonome | Scrum Master, Product Owner, Dev Team |

| Changements | Autorisés à tout moment | Interdits pendant le sprint |

| Métriques | Lead Time, Cycle Time | Vélocité, Burndown Chart |

Avantages et inconvénients de chaque approche

Le Kanban séduit par sa simplicité d’implémentation et sa flexibilité légendaire. Pas besoin de formation intensive, pas de bouleversement organisationnel majeur. L’équipe peut adopter la méthode progressivement, colonne par colonne, carte par carte.

Mais cette liberté a un prix. Sans la discipline imposée par les sprints Scrum, certaines équipes perdent le focus et laissent dériver leurs objectifs. Le Kanban demande une maturité organisationnelle que toutes les équipes ne possèdent pas naturellement.

- Kanban : Flexibilité maximale, adaptation continue, simplicité d’adoption

- Scrum : Structure claire, objectifs définis, montée en compétence progressive

- Kanban : Risque de dérive sans discipline, manque de jalons temporels

- Scrum : Rigidité des sprints, complexité des cérémonies

La tendance actuelle privilégie l’hybridation plutôt que l’opposition frontale. De nombreuses équipes combinent la structure Scrum avec la visualisation Kanban, créant des approches « Scrumban » sur mesure. L’orthodoxie méthodologique cède le pas au pragmatisme terrain.

Outils et technologies : l’écosystème Kanban en 2025

L’explosion des outils Kanban numériques a démocratisé cette méthode bien au-delà des équipes techniques. Trello a ouvert la voie avec sa simplicité déconcertante, suivi par Asana et sa richesse fonctionnelle, puis Monday.com avec ses capacités de personnalisation avancées.

Atlassian domine le marché professionnel avec Jira, tandis que Microsoft Planner s’impose dans l’écosystème Office 365. Kanban Tool mise sur la spécialisation pure, offrant des fonctionnalités avancées pour les puristes de la méthode.

| Outil | Points forts | Public cible | Tarification |

|---|---|---|---|

| Trello | Simplicité, intégrations | Petites équipes | Freemium |

| Asana | Polyvalence, reporting | Équipes moyennes | Freemium |

| Jira (Atlassian) | Puissance, personnalisation | Équipes techniques | Payant |

| Monday.com | Visualisation, automatisation | Tous secteurs | Payant |

| Microsoft Planner | Intégration Office 365 | Entreprises Microsoft | Inclus Office 365 |

Critères de sélection et bonnes pratiques

Choisir son outil Kanban relève moins de la technologie que de la stratégie organisationnelle. La facilité d’adoption prime sur la richesse fonctionnelle pour la plupart des équipes. Mieux vaut un outil simple utilisé par tous qu’une solution sophistiquée boudée par la moitié de l’équipe.

L’intégration avec l’écosystème existant constitue un facteur décisif. Une équipe déjà immergée dans l’univers Google privilégiera des solutions compatibles, tandis qu’un environnement Microsoft orientera vers Planner ou Teams.

- Facilité d’adoption et courbe d’apprentissage

- Compatibilité avec l’écosystème technologique existant

- Capacités d’intégration et d’automatisation

- Fonctionnalités de reporting et d’analyse

- Évolutivité et scalabilité de la solution

Les fonctionnalités avancées comme l’automatisation des workflows, les tableaux de bord analytiques ou les intégrations API deviennent indispensables pour les organisations matures. Kanban Tool excelle dans ce domaine, offrant des capacités de configuration poussées pour les équipes expertes.

Mise en pratique et optimisation : réussir son déploiement Kanban

Implémenter le Kanban ressemble à apprendre à conduire : la théorie paraît simple, la pratique révèle mille subtilités. La première erreur consiste à vouloir reproduire exactement les tableaux vus ailleurs. Chaque équipe, chaque processus demande une approche sur mesure.

Le démarrage progressif s’impose comme la stratégie gagnante. Commencez par un projet pilote, une équipe volontaire, un processus bien délimité. L’effet tache d’huile opérera naturellement si les premiers résultats convainquent.

| Phase | Actions clés | Durée | Indicateurs de succès |

|---|---|---|---|

| Initiation | Formation, choix de l’outil | 1-2 semaines | Adhésion de l’équipe |

| Déploiement | Création du tableau, migration des tâches | 2-4 semaines | Utilisation quotidienne |

| Optimisation | Ajustement des colonnes, limites WIP | 1-3 mois | Amélioration des métriques |

| Maturité | Amélioration continue, scaling | 3+ mois | Autonomie complète |

Erreurs fatales à éviter absolument

L’erreur numéro un ? Transformer le Kanban en simple outil de reporting pour la hiérarchie. Cette dérive tue instantanément l’adhésion des équipes qui se sentent surveillées plutôt qu’accompagnées. Le Kanban doit servir l’équipe avant de servir le management.

Deuxième piège mortel : ignorer les limites WIP sous prétexte d’urgence. « Juste cette fois, on dépasse la limite parce que c’est important. » Cette phrase signe l’arrêt de mort de votre démarche Kanban. La discipline se construit sur la constance, pas sur les exceptions.

- Ne pas respecter les limites WIP établies

- Complexifier excessivement le tableau initial

- Utiliser le Kanban uniquement pour le reporting

- Ignorer les signaux de blocage des cartes

- Négliger la formation et l’accompagnement

Troisième erreur classique : la sur-ingénierie du tableau. Quinze colonnes, vingt types de cartes, des couleurs partout… L’équipe se perd dans la complexité et abandonne. La règle d’or : commencer simple, complexifier progressivement selon les besoins réels.

Métriques et amélioration continue

Les données transforment les impressions en certitudes. Le Lead Time révèle la réactivité globale de votre processus, tandis que le Cycle Time mesure l’efficacité pure du traitement. Ces métriques deviennent vos guides pour l’optimisation permanente.

L’analyse des blocages constitue le cœur de l’amélioration Kanban. Chaque carte qui stagne révèle un dysfonctionnement à corriger. Cette approche factuelle remplace les débats d’opinion par des actions concrètes basées sur la réalité terrain.

Questions fréquemment posées

Quelle est la différence entre Kanban et un simple tableau de tâches ?

Le Kanban intègre des principes de limitation du travail en cours (WIP), de mesure des flux et d’amélioration continue. Un tableau classique se contente de lister les tâches sans optimiser le processus de traitement.

Combien de temps faut-il pour maîtriser la méthode Kanban ?

L’adoption basique prend 2-4 semaines, mais la maîtrise complète avec optimisation des flux demande 3-6 mois de pratique régulière selon la complexité de vos processus.

Le Kanban convient-il à tous les types de projets ?

Le Kanban excelle pour les processus continus et les maintenances, mais peut s’adapter à tout type de projet. Les projets avec des jalons stricts peuvent nécessiter des adaptations ou une approche hybride Scrum-Kanban.

Faut-il obligatoirement un outil numérique pour faire du Kanban ?

Non, un tableau physique avec des post-it fonctionne parfaitement pour les petites équipes co-localisées. Les outils numériques deviennent indispensables pour le travail à distance ou les équipes importantes.

Comment convaincre une équipe réticente d’adopter le Kanban ?

Commencez par un projet pilote volontaire et laissez les résultats parler. La visualisation immédiate des bénéfices (réduction du stress, clarté des priorités) convainc généralement les plus sceptiques en quelques semaines.